本期要向大家介绍的是大年三十更新的“【生灵奇境】鳞龙之光·Zoo Frankfurt·肆-中”的人气物种--红喷毒眼镜蛇(Naja pallida)

由于视频里这两口子过于“沉稳”,导致我实在没什么可介绍它们的切入点。所以在本期文章里我们再细讲讲红喷的故事。

精巧的东非来客

红喷毒眼镜蛇的分布范围较广,如苏丹、乍得、坦桑尼亚北部、索马里、埃塞俄比亚和埃及南部。有传闻说在撒哈拉的绿洲中也有它们的身影——先决条件当然是有水,因为红喷并不是沙漠物种。幼体红喷常在水体附近或沼泽地边缘活动,而随着体型增大,耐旱能力更强,成体可以移动到宽阔、干爽的草地和草原景观或岩石区。

红喷的幼体和土壤颜色很接近,产地不同,颜色也不同——从不同深浅的棕色到橄榄绿或深赭色。出生几个月后,颜色会逐渐变成更浓的成体色。但因分布地差异,红色的深浅以及颜色的强度也不同:来自坦桑尼亚或肯尼亚东部的动物有强烈的暗红色或桔黄色;而来自其他分布地区的动物往往是暗棕色的。

图源:Michael Kreuzer

也就是说,成年红喷身体颜色与原生地的主要土色有关:由于氧化物成分(如铁含量)的不同而不同。在野外广袤的草原/岩石区,这种体色成为了它们的理想的伪装,以便让它们逃过猛禽的追捕。

在一般的文献资料中,红喷的体型被描述为100-120cm。很多人因此将它们当成“小型眼镜蛇”。但这体型可能是因为受野外生存压力导致的。因为根据多位长期饲养的饲主报告,相当数量的圈养红喷可以长到1.3-1.5米,甚至还有近1.9米的纪录。如果你对任何物种有兴趣,那不仅要看野外数据,还要查长期圈养经验,且优先参考这些资料。

其实这也在情理之中:如果一个物种的圈养条件真有饲主说的那么“好”的话,那它们应该比野外更长寿、体型更大。如果圈养不及野外,可能是个体问题;但如果圈养结果普遍达不到野外纪录,那一定是养法出了问题

图源:Roger Aeberhard

特殊技能:我呸!

作为用毒的法师,和敌人拉开距离时很有必要的。红喷毒眼镜蛇之所以被冠以“喷毒”之名,是因为它们真的可以把毒液射向天敌——要注意,是射向【天敌】!这并不是它们的捕猎手段,而是它们应对刺激时的防御行为。

当它们受到其他动物刺激时,他们会通过肌肉挤压毒腺,再让毒液从前沟牙上面的小口中喷出。它们优秀的视力为它们提供了精准定位的能力,它们可以看清来犯者眼睛中的反光,从而将目标对准眼睛进行喷射。这一击,在3米内都有很高的准确性。所以喷毒眼镜蛇在英语和德语俗名里,都有个和吐痰一样的“吐”字(英语Spitting Cobra 德语Speikobra)可能也正是如此有效的防御行为,它们不太需要扁颈来恐吓敌人,因此颈部只能微微膨起。

图源:Roger Aeberhard

栖息地与环境布置

红喷虽然主要在地面生活,但同样具有良好的攀爬能力。因为在野外,它们不仅要在草原上游荡,还需要征服有半沙漠特征的多岩地区。而为了找到猎物和躲避天敌,它们常常要跨越地形障碍。所以“地栖”不是圈养环境下给环境高度打折扣的理由,毕竟在野外有个一两米的落差也是“地面”。

但视频里那两条都不怎么动,布置这些有意义吗?

我在视频中强调过:我的拍摄时间和它们的主要活动时间是不重合的。红喷并不像很多眼镜那样是“下午活动者”,而是更偏爱傍晚、夜间和清晨。而这三个时间段动物园都不对外开放,所以我无法见证它们活动,只能通过饲养员表述来确认——它们确实在非营业时间更活跃。

这并不是特例,很多饲养员也表示它们的活动时间只集中在这3个时段。当然,它们也会白天出来,如果不是觅食的话,那可能就会像视频里那样观察人,或者简单游走几圈。

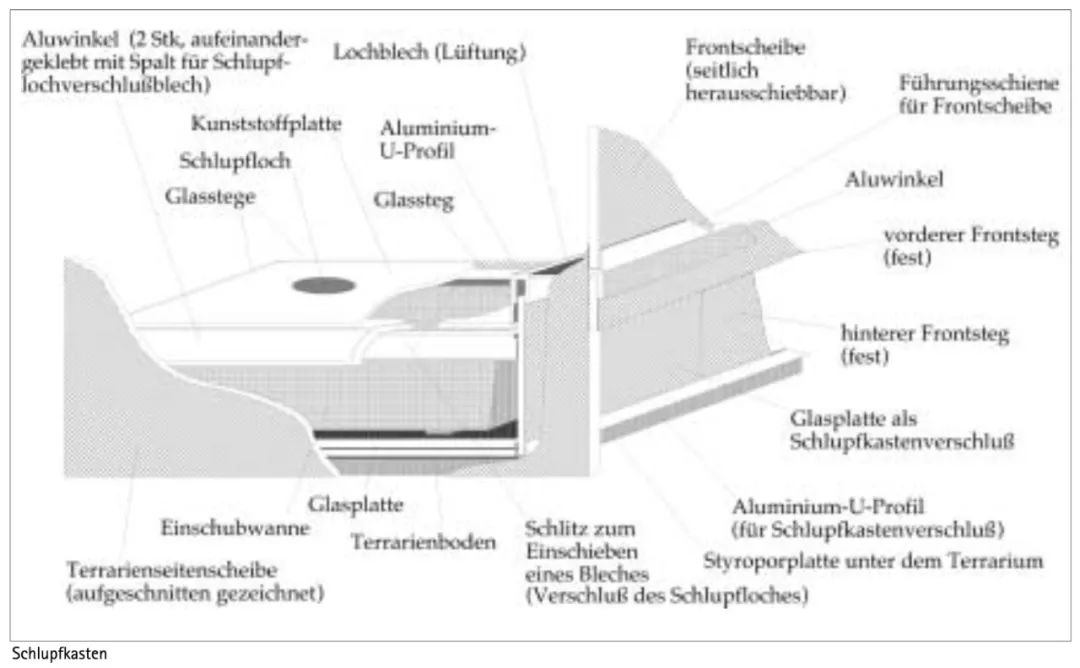

因此,建议圈养环境中为一对成体设置150x90x80cm(及以上)的环境,这样不仅给人和蛇留足退避空间,还可以布置背景板、树皮枝干供它们攀爬取暖。说到取暖,红喷所需的温度并不算高,基础温度达到26-29即可。也建议在高处提供一个33-35度的晒点供它选择——当然,所有的设置一定要保证不留视觉死角,让饲主随时可以得知蛇的位置才是对彼此最安全的做法

有关毒蛇饲养箱设计问题会在未来单独讲解 图源:Roger Aeberhard

如果环境布置得既安全又丰富,你可以发现红喷是一个非常好奇且细心的物种。特别是年幼个体的胃口很好,它们经常会在箱中探索和寻找食物。凭借着一双出色的眼睛,它们能立即发现眼前物体每一个细小的动作。

图源:Michael Kreuzer

除了良好的视力外,还借助出色的嗅觉来追捕猎物,当它们决定捕猎时,会快速扑击几次并注射致命的毒液。由于高活动量和非常消耗能量的毒液,红喷的基础代谢率很高,所以它们对食物的需求也在增加,这也同时刺激了新陈代谢。

按照蛇的标准,很多眼镜蛇都是很聪明的,很多认真的饲养者都有这个共识。没有其他蛇类群体表现出如此明显的学习行为,这一点对红喷来说尤其如此:它具有极其精确的观察力,能在几秒钟内反复评估当下状况从而做出反应。除了特殊的学习能力和好奇心外,红喷还具有很强的自信心,这使它能够坚定地面对潜在的攻击者,因为它们真的很了解自己武器的威力。

图源:Roger Aeberhard

爱好者的玩具?

喜庆的配色、特殊的能力、“不算大”的体型,再加上优秀学习能力,勾勒出了这个东非红宝石的瞩目特征。作为陆族爱好者,很多人的第一念头肯定是“养一条吧!”

那红喷,真的是说养就养的物种吗?

先说毒性。很多欧美论坛会介绍红喷的毒素 "不那么危险 "或 "不致命"。在野外分布区,由于急救不及时或急救不力,被喷毒命中眼镜而导致受害者部分丧失视力或完全不可逆转的失明的情况并不少见。虽然毒蛇通常有影响神经系统和运动功能的神经毒,但喷毒眼镜蛇中家族特有的、破坏组织的细胞毒素比例非常高。这种毒液被总结为心脏毒液。它直接作用于骨骼肌,会导致极其严重的疼痛,并引起严重的组织坏死,即整个组织部分死亡——这种情况往往会导致截肢。同时也有记录显示,儿童可能因为咬伤而死亡。

所以包括红喷在内的所有毒蛇,无论是否“致命”,在德国都被视为需要特殊管理的“危险物种”——这是在很多人口密集州都是禁止饲养的。这也决定了它们不是说养就养的“宠物”。

为什么会这样?德国是世界上繁育红喷最成熟的国家。不仅起步得早,成功率还很高。早在上世纪,德系血统就已经遍布了欧洲大陆。以至于至今的人工红喷幼体,几乎避不开德系后代。如此瞩目的成果,是因为法律的宽松,或者饲养者的富裕程度吗?

图源:Michael Kreuzer

严格来讲,并不是。主要原因知识积累和市场成熟度,次要原因是爱好者内部的自律性。

长达百年的陆族学发展史,让德国陆族市场在上世纪末就进入了“成熟期”——标志性特点就是:专业出版物众多、学界和爱好者交流密切、以及市场不再狂热:很多爱好者要么自己/家人早就养过了,要么可以在动物园里过足眼瘾。所以“养蛇”在德国很早就不是件“猎奇”的事了,养毒蛇也是如此。大家会因为“真爱”去养它们,而不是为了什么“挑战自我/试试手感/随便玩玩”等奇怪轻浮的理由去养。

当买家购买一个新物种前愿意花一两个月做做功课,把箱体布置好再买蛇;卖家会在饲养指南中标明“毒蛇只适合有经验的饲主”时,就可以过滤掉很多看了几张照片就头脑一热想要养的新手。

图源:Gilbert Rückert

但无论有多自律、专业知识有多普及,总会有冲动的危险分子在展会上“激情消费”。那该如何避免这种情况?

在本世纪初,德国的专业协会又推出了“危险物种专业能力测试”来考核想养毒蛇的新人们。虽然这并不是强制的,但所有负责的前辈都会告诫新手,想养任何毒蛇都要“具备相应的专业知识”。这就使得新手在查询相关资料时,不知不觉就会意识到“养这些动物是需要专业知识的”—“验证专业知识是有考试的”—“就算不去考也应该买本教材看看”——而不是掏钱说养就养的。

关于这个考试未来会单讲

所以这一切和法律法规并无关系,只和知识积累程度+市场成熟度有关。当市场处在原始阶段时,就会普遍用价格来衡量动物的饲养门槛,而不是动物本身的需求;“多快好省地使劲生”是唯一的价值导向,亲代能活多久并不重要;越有危险性的东西越有占有欲(无论是毒性/攻击性还是合法性)哪怕自己完全不适合养这个物种等…

很多人一说到国内xx两爬饲养技术问题,就会用“开不开放饲养”来转移话题。好像养什么都不管的话,大众的饲养水平就会进步一样。

毒蛇就是最大的反例

目前我国对买卖毒蛇的监管可以说非常松——松到约等于不管。相比之下,德国的毒蛇管理法要比我国严格的多:多个州禁止私人饲养;向18岁以下的人出售毒蛇也违法。这么一看,再用“不开放”来搪塞水平不足,是不是就不合适了?

当我们的爱好者大量养死竹叶青、眼镜王等毒蛇时,可是几乎没有法律阻碍的(三有物种的执法力度真的太弱了)学习相关知识从来不会违法,只是搜集资料的过程要比在键盘上抨击政策要枯燥一点。

我们表达自己对一个物种的爱意,并不一定上来就要“养一个试试”。而是应该尽可能地查阅购买相关的图书资料,先从理论上了解它得习性/生境/行为/圈养经验/毒性等。至于自己适不适合养,查过几万字资料后心里才可能有数。特别是在缺乏法律监管和专业考试的社会环境下,想养毒蛇更应该做好相应的功课

如果你可以把关于“如何饲养/毒性”的信息总结出一篇和本期体量相当的文章,那时,说不定你才真的准备好了